ドラマ『ドラゴン桜』の名シーンのひとつに、桜木建二が語った「魚の釣り方」があります。

この言葉は、教育・子育て・ビジネスの分野でも引用されるほど有名で、「本当の支援とは何か?」を問いかける深いメッセージです。

この記事では、桜木の「魚の釣り方」の意味や背景を紐解きながら、ドラマの名場面とコーチング理論を組み合わせて、自立を育てるためのヒントを解説します。

この記事を読むとわかること

- 『ドラゴン桜』で語られた「魚の釣り方」の意味と教育的背景

- 桜木建二が伝える“自立”を育てるための指導法と信頼の重要性

- 子育て・職場・人間関係にも応用できるコーチング的支援の考え方

Contents

ドラゴン桜で語られた「魚の釣り方」とは?

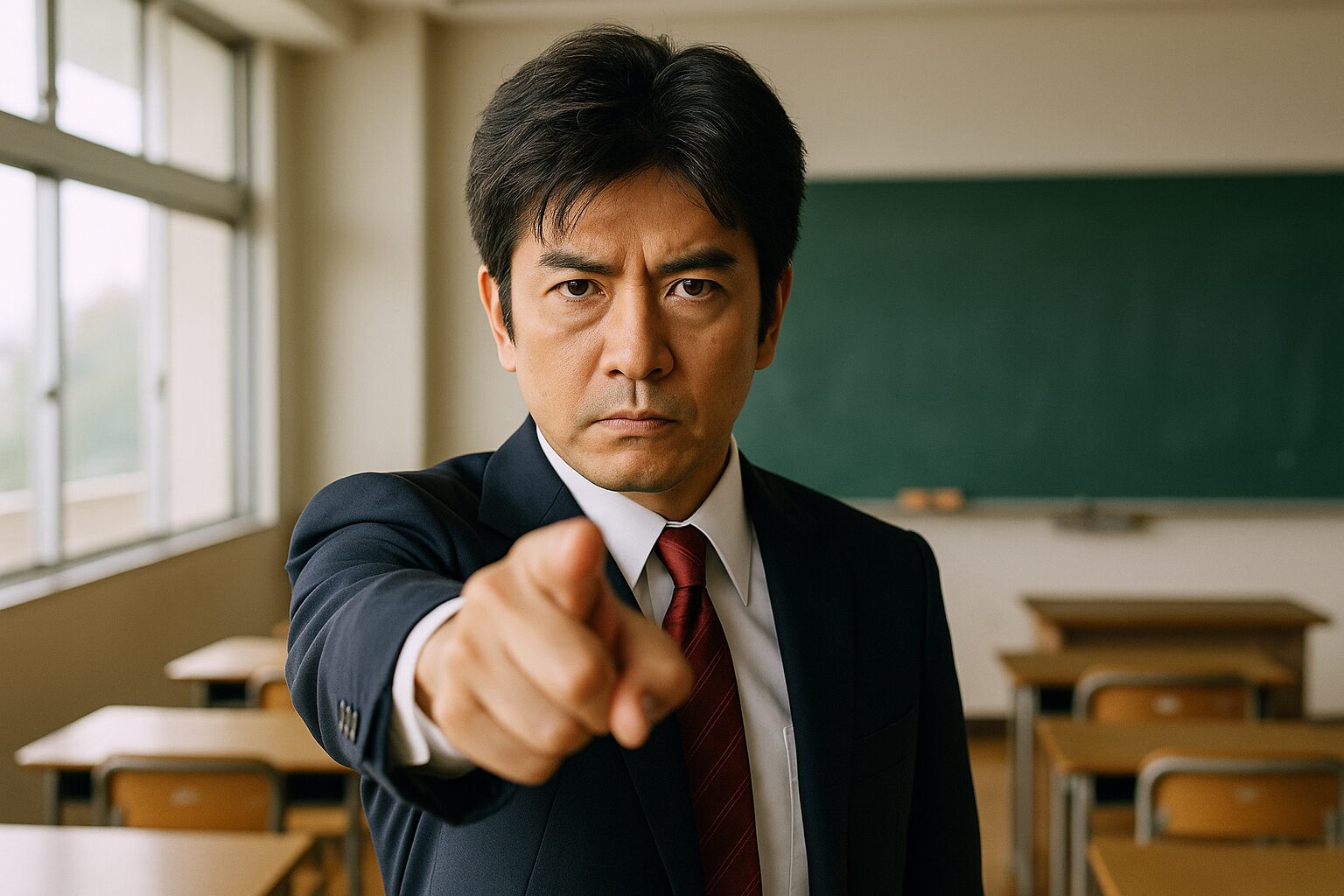

『ドラゴン桜』の中でも特に印象的な名言が、桜木建二による「魚の釣り方」の教えです。

これは「空腹の人に魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えることが本当の支援である」という比喩で語られます。

桜木はこの言葉を通して、教育の本質を鋭く突きました。

第8話で、教師の真々子が「生徒たちを助けてあげたい」と口にした時、桜木は彼女に問いかけます。

「腹を空かせた生徒がいたら、おまえは魚を釣ってやるか、それとも釣り方を教えるか?」

この問いに対して、真々子は「釣ってあげる」と答えましたが、桜木はそれではダメだと断言します。

なぜなら、魚を与える行為は一時的な救済にすぎず、相手が自ら生きる力を奪ってしまうからです。

本当に必要なのは「魚を釣れるように教える」こと、つまり自分の力で生きるための方法を身につけさせる教育です。

この考え方は、桜木が生徒たちに東大合格という目標を通して“自立”を教える物語の軸となっています。

桜木の言葉は、教育に限らず、子育てや仕事、人間関係にも通じる普遍的な教えです。

与えるのではなく、信じて任せる――それこそが人を育てる真の支援であると、『ドラゴン桜』は私たちに教えてくれるのです。

この「魚の釣り方」は、単なる比喩ではなく“人生を自分で切り開く力”を象徴しているのです。

桜木建二が伝えた“自立”という教育のゴール

桜木建二の教育論の中心にあるのが、「自立」という言葉です。

彼が教え子たちに求めたのは、単なる知識や点数ではなく、自分で考え、行動できる力でした。

その根底には、教師が生徒の代わりに“やってあげる”教育ではなく、“信じて見守る”姿勢こそが本物だという信念があります。

桜木は、真々子に対して「おまえのやり方は一見人間愛に見えるが、生徒を過小評価している」と指摘します。

これは、相手の力を信じない優しさは、依存を生むという意味を持っています。

人を育てるとは、相手が転んでも立ち上がる力を信じること――それが“自立”という教育のゴールなのです。

教育において「支援」と「干渉」の境界はとても曖昧です。

しかし桜木はその線を明確にし、生徒が自分で壁を乗り越える機会を意識的に作り出していました。

模試でE判定を突きつけたのも、彼らを打ちのめすためではなく、自分の力で這い上がらせるための“試練”だったのです。

この教えは、まさに「魚の釣り方を教える教育」の実践です。

桜木の方法は厳しくも愛情に満ちており、生徒たちはその中で少しずつ「誰かに頼らない強さ」を身につけていきます。

結果よりも成長を信じる――これこそが桜木建二が示した教育の到達点なのです。

魚の釣り方の教えに見るコーチングの本質

『ドラゴン桜』の「魚の釣り方」は、教育だけでなくコーチングの核心にも通じています。

桜木が示した考え方は、まさに“自分の力で考え、成長できる人を育てる”というコーチングの理念と重なります。

そのポイントとなるのが、「ヘルプ」と「サポート」の違いです。

ヘルプは、相手の代わりに問題を解決してあげること。

一方、サポートは相手が自分の力で解決できるよう支援することです。

一見ヘルプの方が親切に見えますが、それは短期的な安心でしかなく、長期的には自立を妨げてしまいます。

コーチングでは、相手を信頼し、“できるようになる”と信じて待つ姿勢が大切です。

朝活コーチングの記事でも、「相手の話を遮らずに聞くことから信頼が始まる」と語られています。

その信頼が伝わると、相手は応えようとし、やる気と潜在能力を引き出していくのです。

桜木が生徒たちに厳しく接したのは、彼らを突き放したかったからではありません。

むしろ、“信じて見守る”という最高のサポートを実践していたのです。

それは「自分を信じられるようにするための教育」であり、まさにコーチングの理想形です。

この考え方は、ビジネスでも子育てでも応用できます。

人を成長させたいなら、過剰なヘルプよりも適度な距離感と信頼が必要です。

“釣り方を教える”という姿勢こそ、人を真に成長させるコーチングの原点なのです。

ドラゴン桜第8話の名場面に学ぶ!教師としての姿勢

『ドラゴン桜』第8話では、模試の結果に落ち込む生徒たちに対し、桜木建二が教師としての真の在り方を見せつけました。

E判定という現実を突きつけられ、やる気を失う生徒たちに、桜木はただ励ますのではなく、あえて突き放すような言葉を投げかけます。

「やらされてるヤツはダメだ。消えるヤツは消えろ」――その一言には、教育の厳しさと深い愛情が同時に込められていました。

そんな中で登場するのが、あの「魚の釣り方」の比喩です。

桜木は、教師の真々子に「腹を空かせた生徒がいたらどうする?」と問いかけ、「釣ってあげる」という答えを否定します。

彼は、「魚を釣って与える教師」ではなく、「釣り方を教え、生徒を自立させる教師」であるべきだと諭すのです。

この場面は、教師の“優しさ”と“甘やかし”の違いを明確に示しています。

真の教育者は、生徒を守るのではなく、生徒自身の力で立ち上がらせる支援者でなければなりません。

桜木が見せた姿勢は、まさに「信じる教育」の象徴でした。

また、この回では桜木が模試後に合宿を計画していたことも印象的です。

「模試の後にやることに意味がある」と言い切る彼は、失敗を糧にする力こそが本当の勉強だと教えます。

その教育哲学には、“自分で考え、自分で学ぶ”という信念が貫かれていました。

教師として、親として、部下を持つリーダーとして――桜木のこの姿勢は現代にも通じます。

「助ける」ではなく「信じて見守る」。

それこそが、桜木建二が第8話で体現した教育者の理想像なのです。

教育・子育て・仕事に通じる「魚の釣り方」の応用

桜木建二の「魚の釣り方」の教えは、受験指導だけでなく、教育・子育て・ビジネスなど、あらゆる場面に応用できます。

それは「相手に答えを与える」のではなく、「答えを導き出す力を育てる」こと。

つまり、相手を信じ、成長を促す関わり方が求められるということです。

たとえば子育てでは、親が全てを先回りして手を出すのではなく、子どもが失敗を経験できる環境を与えることが大切です。

小さな挫折を繰り返す中で、自分で考える力、立ち上がる力が養われます。

「魚を釣って与える」よりも、「釣れるように支える」ことが、将来の自立につながるのです。

同じことは職場にも当てはまります。

上司やリーダーが部下にすぐ答えを出すのではなく、“考える機会”を与えることが、部下の成長を促します。

自分で判断し、行動した経験は、どんな指示よりも深く身につくからです。

このとき大切なのは、「信頼」と「見守り」のバランスです。

放任ではなく、必要なときにサポートする姿勢こそが、人を動かす真のリーダーシップです。

桜木が生徒たちに見せたように、相手の力を信じ、成長を待つ勇気が求められます。

『ドラゴン桜』の魚の釣り方の比喩は、単なる教育論を超えて、人を育てる普遍的な法則として響きます。

「助ける」よりも「信じる」。

このシンプルな原則こそが、どんな関係でも相手を輝かせる最も強い力なのです。

ドラゴン桜に学ぶ、支援と自立のバランス

『ドラゴン桜』の「魚の釣り方」の教えが示しているのは、支援と自立の絶妙なバランスです。

人を育てるとき、助けすぎてもダメ、放っておいてもダメという、この“中間の姿勢”が最も難しいと言われます。

桜木建二は、その難しさを理解したうえで、生徒たちに“必要なだけの支援”を与えました。

彼は生徒の代わりに問題を解くことはせず、ヒントを与え、考える時間を与えました。

それはまさに「答えを奪わない教育」です。

この姿勢こそ、支援と自立の理想的なバランスを体現しています。

人は誰かに頼らずには生きられませんが、同時に、誰かに頼りすぎても成長できません。

桜木はその狭間で、「自分で立ち上がる力」を引き出すことに焦点を当てていました。

それが、魚を与えず、釣り方を教えるという“信じて待つ教育”の真髄です。

また、彼の支援は決して放任ではなく、常に生徒たちの努力を見守り、必要なときには厳しく導くものでした。

この「放す勇気」と「支える覚悟」が両立している点に、桜木の教育者としての深みがあります。

彼は信頼によって生徒を動かし、結果として自立心を引き出したのです。

私たちもまた、日常生活や仕事の中でこの教えを活かせます。

部下や子どもを信頼し、結果を急がずに見守る――。

それが、相手を本当の意味で“育てる支援”なのです。

ドラゴン桜 魚の釣り方の教えまとめ

『ドラゴン桜』の「魚の釣り方」に込められた教えは、教育・人生・人間関係のすべてに通じる普遍の真理です。

それは、目の前の困難を代わりに解決するのではなく、自分の力で乗り越える力を育てるという考え方にほかなりません。

桜木建二は、ただ東大合格を目指す指導者ではなく、生徒たちを「自分の人生を釣れる人間」に育てようとしていたのです。

この教えは、親や教師、上司など、人を導く立場のすべての人に響くメッセージです。

助けるのではなく、信じて見守る。支えるのではなく、自立のチャンスを与える。

その姿勢こそが、相手の中に眠る力を目覚めさせる唯一の方法です。

ドラマ第8話で桜木が真々子に語った「魚の釣り方」は、単なる名台詞ではなく、“教育の哲学”を凝縮した言葉でした。

それは現代のコーチングやマネジメントにも通じる考え方であり、人を動かす根本原理と言えるでしょう。

与える優しさより、信じる厳しさ――それが桜木流の愛情なのです。

『ドラゴン桜』が伝えたのは、努力の大切さだけではありません。

人が成長するために必要なのは、「自分で釣れるようになるまで待つ勇気」だということ。

その教えを胸に、私たちもまた、誰かに“魚を与える人”ではなく、“釣り方を教えられる人”でありたいものです。

この記事のまとめ

- 「魚の釣り方」は自立と信頼を教える桜木の名言

- 助けるよりも“信じて待つ”ことが真の教育

- ヘルプではなくサポートが人を育てる鍵

- 桜木の指導法はコーチングの本質そのもの

- 子育て・教育・仕事にも応用できる普遍の教え

- 与える優しさより“釣り方を教える厳しさ”が大切

- 人を信じ、自ら立つ力を引き出すことが真の支援